Marc Michelin, Antoine Polge et Nathan Peurière, apprentis en 2e année du Programme Ingénieur de spécialité Mécanique sur le campus d’Aix-en-Provence et tous les trois passionnés d’aéronautique et de spatial, participent au challenge C’Space 2026.

Cet évènement est organisé par le CNES en partenariat avec Planète Sciences.

L’objectif est de concevoir, de fabriquer et de lancer des fusées expérimentales à partir d’un cahier des charges strict et encadré par le CNES, garantissant ainsi sécurité et faisabilité technique.

C’est une opportunité unique pour ces futurs experts de tester leurs innovations en conditions réelles car ils n’en sont pas à leur premier coup d’essai.

« Entre 2022 et 2023, nous avons participé à un premier projet de fusée expérimentale : le projet Hélios, réalisé dans le cadre d’un projet technologique en Licence professionnelle. Ce fut un réel succès qui nous a portés bien au-delà du cadre académique et qui nous a valu le prix Espace & Industrie 2023 du CNES. » précise Marc.

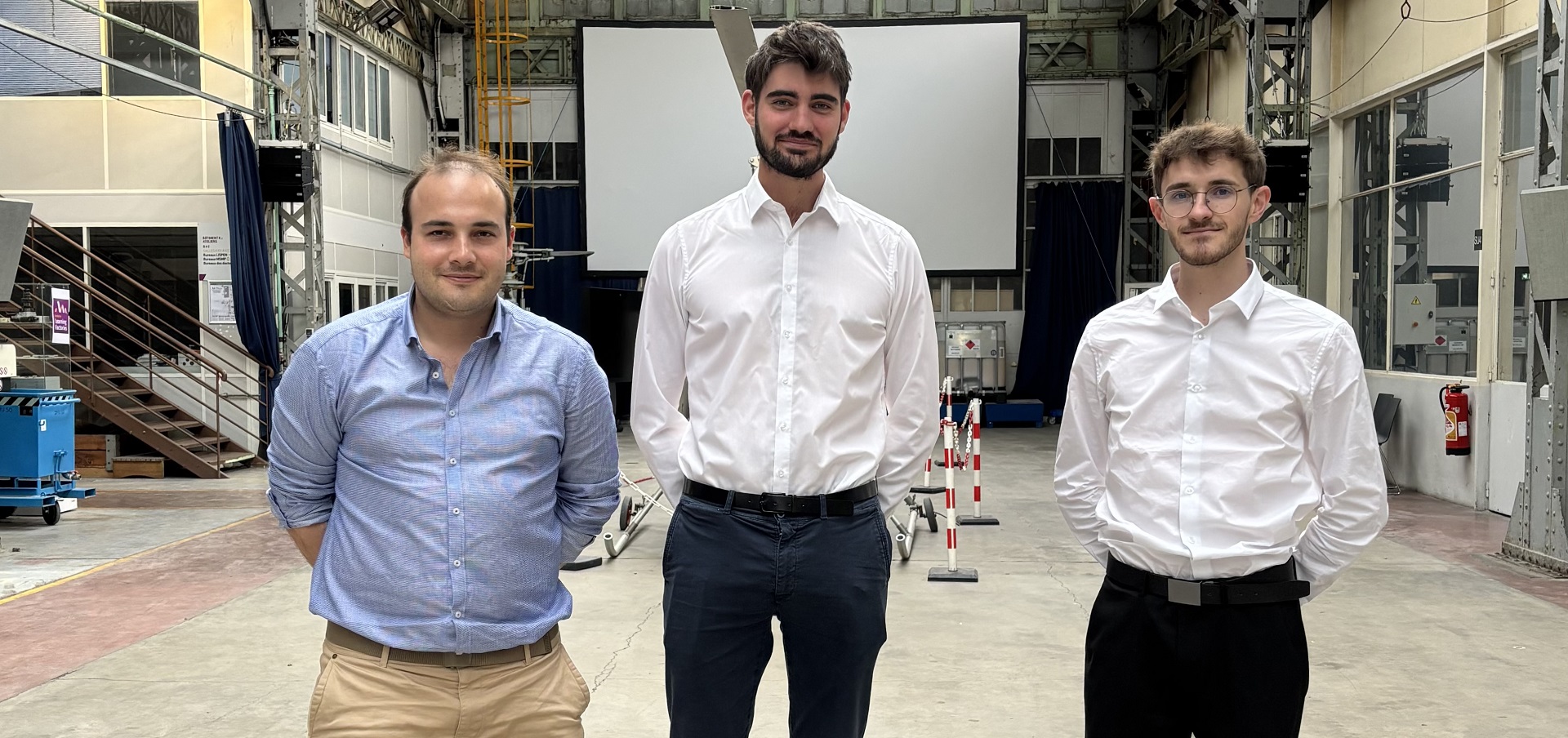

Marc Michelin, Nathan Peurière et Antoine Polge sur le campus Arts et Métiers d'Aix-en-Provence

Le projet Hypérion : un défi de taille

Les 3 élèves-ingénieurs ambitionnent de marquer les esprits avec leur projet Hypérion, une fusée expérimentale bi-étage active.

Hypérion promet une avancée technologique majeure en intégrant un système de séparation permettant de libérer l’étage supérieur en plein vol afin qu’il poursuive son ascension à l’aide d’un second propulseur après largage du module inférieur qui lui descendra en parachute.

Sur le plan technique, le projet Hypérion intègre plusieurs innovations :

- Un système de séparation permettant de verrouiller et de mettre sous contrainte l'étage supérieur afin de respecter un critère de flèche maximale imposé par le cahier des charges du CNES.

- Un système de centrale inertielle permettant de piloter la séparation de l'étage supérieur et le rallumage du deuxième propulseur en fonction de l'attitude en vol de la fusée (séparation + allumage possible uniquement si une condition d'angle d'incidence et de direction est respectée, également spécifiée dans le cahier des charges).

- Un système de télémétrie depuis la fusée vers le sol, permettant de recevoir durant le vol la position et les paramètres mesurés par les capteurs de la fusée.

- L’utilisation de nombreux éléments imprimés en 3D (e.g. : peau extérieure, modules électroniques, etc.), montés sur une structure interne métallique, afin de caractériser différents matériaux imprimables (notamment de l'Onyx (nylon renforcé en fibres de carbone) et du PETG) et les tester dans un milieu particulier (température, accélération, contraintes mécaniques). Ces mesures se feront via des capteurs de déformation afin d'obtenir les déformations élastiques durant le vol, puis via une superposition de scans 3D réalisés avant et après vol, de mesurer les déformations plastiques.

Ils réfléchissent également à l’implémentation d’expériences embarquées supplémentaires dans l’étage supérieur.

L’objectif serait d’adopter une démarche entrepreneuriale et responsable afin de tester différents concepts innovants via des expériences embarquées nécessitant un environnement particulier (soit une variation forte d’accélération, de température et de pression durant environ 3 minutes entre le décollage et la récupération des deux étages.

Parmi les idées envisageables, on peut citer :

- Une réflexion sur différents moyens de réutilisation dans l’industrie du spatial, par la mise en place d’un guidage du parachute de l’étage supérieur de façon asservie, afin de rejoindre un plot GPS pré-défini. Ce concept pourrait cependant être testé séparément sur une mini-fusée (vol très court), pour une possible implémentation par la suite.

- L’implémentation dans l’étage supérieur de capteurs de pression, afin de mesurer la variation de pression atmosphérique au cours du vol et de comparer ces données avec le modèle actuel défini par l’ISA (International Standard Atmosphere).

Ce modèle définit une décroissance moyenne de 1 hPa / 28 ft dans la troposphère. Or, ce modèle est une approximation linéaire et dépend également des conditions météorologiques (anticyclone ou dépressions), ce qui impose dans l’aviation un calage altimétrique avant chaque vol à partir d’un QNH (altitude pression du terrain de départ ou un niveau standard de 1013,25 hPa). Il serait donc intéressant d’estimer avant le vol, à partir du modèle ISA et des conditions météorologiques du jour du vol, les valeurs qui devraient être mesurées et de comparer ces valeurs aux mesures réalisées lors du vol, dans une démarche d’affinement du modèle.

- L’implémentation d'un ou plusieurs capteurs permettant d'évaluer la qualité de l'air en fonction de l'altitude via la mesure de différents composants (E.g : quantité de CO2; O2; particules fines; radioactivité; taux d'humidité, …).

Un soutien académique et industriel essentiel

L’implication du campus et des partenaires industriels est cruciale pour le succès du projet. Les élèves bénéficient d’un appui organisationnel et technique des deux écoles, avec l’accès à des équipements de pointe :

- Un cadre organisationnel, avec la possibilité de poursuivre leurs travaux de recherche dans le cadre du projet Innovation durable & Entrepreneuriat » réalisé en 3e année de formation.

- Un appui technique avec l’aide des enseignants-chercheurs pour la mise au point et l’optimisation des différents systèmes embarqués.

- Un accès aux équipements tels que des machines-outils, des imprimantes 3D, des scanners 3D pour fabriquer les sous-ensembles.

- Une visibilité accrue grâce au réseau Arts et Métiers, facilitant leurs démarches pour rechercher des sponsors.

- Un soutien financier et l’accès à des licences de logiciels professionnels comme 3DX, MATLAB Simulink et Abaqus, indispensables pour la conception du projet.

Par ailleurs, l’association noue des partenariats avec d’autres clubs étudiants et cherche activement des sponsors pour financer son projet et obtenir du matériel de pointe.

« Nous avons plusieurs partenariats associatifs, notamment les CLES-FACIL et l’INSAAP, étant respectivement le club astronautique et l’association du département GMPPA de l’INSA Lyon » rappelle Marc.

Un projet d’envergure nécessitant rigueur et coordination

Afin de maintenir une dynamique de groupe, ils créent NeoAstra, une association qui regroupe des étudiants issus d’Arts et Métiers, de l’INSA et des professionnels actifs dans le secteur. Elle est dédiée au développement et à la promotion de projets encore plus ambitieux.

NeoAstra se distingue par la diversité de ses membres, issus de formations en mécanique ((pour l'équipe issue d’Arts et Métiers), plasturgie/polymères, électronique et informatique (pour les équipes issues de l’INSA). Quant aux membres déjà dans la vie active, l’une travaille à Istres dans le domaine de la maintenance sur le Rafale, et un autre est aux Méthodes et Industrialisation chez AAA.

Cependant, cette richesse est aussi un défi organisationnel, car les équipes sont réparties entre Lyon et Aix-en-Provence. Pour assurer une bonne collaboration, des réunions hebdomadaires et des workshops techniques sont mis en place, garantissant l’avancement harmonieux du projet.

Une autre difficulté, mais plus axée opérationnelle dans le cadre de C’SPACE, réside dans le défi de passer tous les contrôles nécessaires sur les cinq jours que dure l'événement. En effet, ils devront d'abord valider le vol en mode bi-étage passif pour tester le système de séparation, puis repasser les contrôles avec la même fusée et re-voler en mode bi-étage actif, cette fois-ci, avec les deux propulseurs armés et allumage du deuxième propulseur en vol.

Une ambition qui va au-delà du concours

Après le C’Space 2026, NeoAstra vise une participation au prestigieux prix Espace & Industrie en décembre 2027, où les projets sont évalués par des industriels du secteur aérospatial tels qu’Ariane Group et MBDA.

L’équipe espère ainsi renouveler son succès de 2023 et continuer à faire évoluer l’association vers de nouveaux défis technologiques.

À plus long terme, NeoAstra rêve d’un projet ambitieux : l’organisation d’un Tour de France Aérien en avion monomoteur.

Les objectifs sont d’aller à la rencontre des jeunes dans les lycées, les IUT, les classes préparatoires aux grandes écoles, de promouvoir les différents parcours de formation dans l'aéronautique, le BIA pour les plus jeunes (Brevet d’Initiation Aéronautique), les débouchés possibles, de présenter le secteur et choix de carrière possibles (civil et militaire), dans l'espoir de faire naître des vocations.

A l’issue du diplôme, tous les trois souhaitent continuer à travailler dans les secteurs de l'aéronautique et du spatial. C’est d'ailleurs une volonté partagée par tous les membres au sein de NeoAstra.

Trois mots pour résumer cette expérience et inspirer d’autres élèves ?

Passion - Innovation - Collaboration.

- Vous rêvez de les suivre, consultez leur page Instagram et leur page Linkedin !

- Rétroplanning du challenge C’Space 2026

Juin 2025 : Fin de la conception mécanique et électronique.

Novembre 2025 : Tests des prototypes des systèmes de séparation et de libération des parachutes.

Juin 2026 : Fin de l’assemblage de la Fusex.

Juillet 2026 : Décollage de la fusée bi-étage et prévoir une deuxième Fusex montée prête au décollage.

Marc Michelin avec la fusée expérimentale Hélios au C'SPACE 2023

Armement du propulseur d’Hélios par les pyrotechniciens du CNES, juste avant son décollage

Specs Hélios : longueur : 1 472 mm, diamètre : 128 mm, poids à vide : 6,35 kg, Vmax : 210 m/s (soit 756 km/h), accélération : 119 m/s² en sortie de rampe (soit 12,13 G)